Una familia lingüística es aquella que reúne diferentes grupos aborígenes, cuya lengua proviene de una base común; en este sentido, no es imprescindible que los distintos subgrupos, que conforman una misma familia lingüística, hablen todos la misma lengua o el mismo dialecto, basta con que compartan ciertos rasgos distintivos para clasificarlos como pertenecientes al mismo núcleo lingúístico. De esta forma, las diferentes familias lingüísticas de Colombia pueden ser divididas en tres grandes grupos:

Una familia lingüística es aquella que reúne diferentes grupos aborígenes, cuya lengua proviene de una base común; en este sentido, no es imprescindible que los distintos subgrupos, que conforman una misma familia lingüística, hablen todos la misma lengua o el mismo dialecto, basta con que compartan ciertos rasgos distintivos para clasificarlos como pertenecientes al mismo núcleo lingúístico. De esta forma, las diferentes familias lingüísticas de Colombia pueden ser divididas en tres grandes grupos:

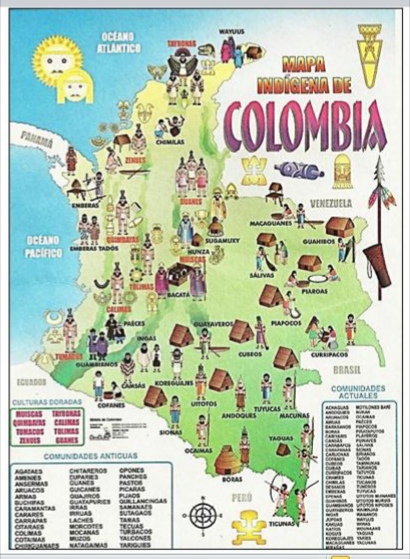

1.- Las familias lingüísticas mayores, las más extensas: Chibcha, Arawak, Caribe, Quechua y Tupi; de ellas, las tres más importantes se dividían en las siguientes tribus y ocuparon las siguientes regiones colombianas:

a.- La familia Chibcha: Se dedicaban principalmente a la agricultura, siendo la papa y el maíz sus principales productos agrícolas y la base de su alimentación. Igualmente, desarrollaron productos textiles, destacándose por la fabricación de mantas. Fueron, también, grandes mineros de sal, oro y esmeraldas, que, como orfebres, utilizaban en la fabricación de objetos utilitarios, ceremoniales y ornamentales. También practicaron el comercio y el trueque de mercancías, como oro, sal, algodón y esmeraldas, con otros pueblos o etnias.

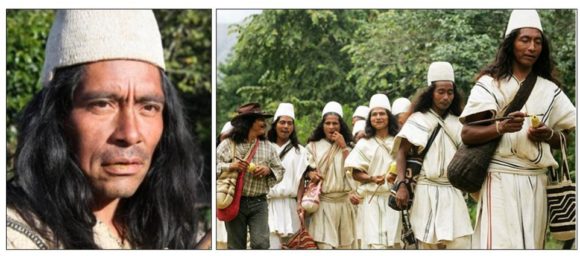

Los etnógrafos distinguen las siguientes etnias como parte del gran grupo Chibcha: Arhuacos y Taironas, en la Sierra Nevada de Santa Marta; Muiscas, en la Región Central Andina; Tunebos, en la zona llanera del Casanare; Andaquíes, en las tierras del Caquetá; Pastos y Quillacingas, al Sur del País y Guambianos y Paeces, en el Valle del Cauca.

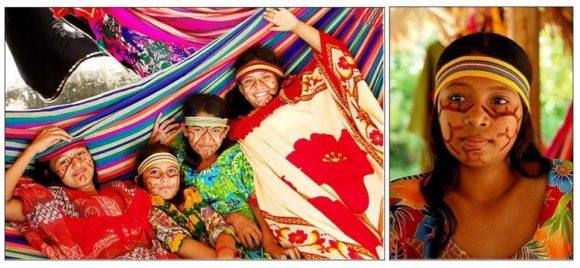

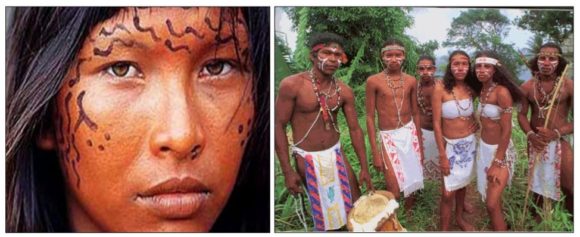

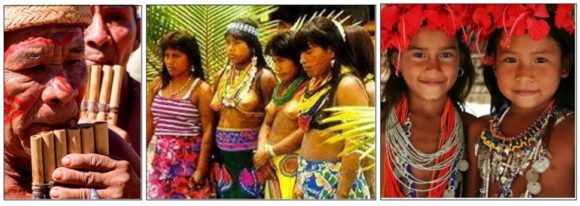

b.- La familia Arawak: Según las fuentes históricas, estos indígenas practicaban la ornamentación corporal pintada, vivían de la caza y la recolección, y desarrollaron la fabricación de textiles.

Al igual que los Chibchas, los Arawak estaban compuestos por diversas etnias, como: Guahíbos, en los Llanos Orientales; Wayus o Guajiros, en los territorios de La Guajira; Piapocos, en el Bajo Guaviare; y Ticunas, en los territorios amazónicos.

c.- La familia Caribe: Conocidos, también, como Caríbales. Cuando llegaron los españoles, esta familia indígena estaba ubicada, principalmente, en los territorios del norte de Colombia.

Al igual que los Chibchas y Arawak, los Caribe estaban integrados por diversidad pueblos, como: Turbacos, Calamares y Sinúes, en la Costa Atlántica; Quimbayas, en la Cordillera Central; Pijaos, en los territorios de Tolima, Antioquia y Caldas; Muzos y Panches, en las tierras de Santander, Boyacá y Cundinamarca; Calimas, en el Valle del Cauca; Motilones, en el Norte de Santander y Chocoes, en la Costa Pacífica.

2.- Las familias lingüísticas menores, de carácter regional: Chocó, Guahibo, Barbacoa, Macu, Tucano y Bora.

3.- Los lenguajes independientes, no asociables a una única familia lingüística: Andoque, Awa-cuaiquer, Cofán, Páez, Ticuna, Yaturo, Kamentsá, Yagua y Cuambiano.

De entre todas ellas, hoy nos fijaremos en la gran familia lingüística Chibcha, que venimos conociendo desde el artículo precedente y que podemos encontrar en la zona del istmo de Colombia y en otras regiones de América Latina, como Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuyos grupos constituyentes llegaron de Centroamérica, en torno al siglo V a.C., portadores, cada uno de ellos, de su propia cultura distintiva, a pesar de sus características lingüísticas comunes, dispersándose por la parte occidental del territorio nacional, a través de todos los pisos térmicos de la zona cordillerana, hasta ocupar cerca de medio millón de kilómetros cuadrados, desde el nivel del mar hasta alturas cercanas a los 3.000 m.

La supervivencia de pueblos de habla chibcha en el golfo de Urabá, como los Cunas; en la Sierra Nevada de Santa Marta, como los Arhuacos; en la frontera con Venezuela, como algunos de los grupos Motilones; en los límites entre Boyacá y los Llanos, como los Tunebos, y en el sur como los Cuaiqueres, nos indica la vasta extensión que llegó a alcanzar esta gran familia lingüística centroamericana, que se asentó en los altiplanos fríos de Cundinamarca y Boyacá.

Además del lenguaje, los grupos de la familia chibcha tenían, también, otros aspectos en común, como la organización de la sociedad y las leyes. La sociedad chibcha estaba organizada en grupos de tribus llamadas “confederaciones”, que se dividían, a su vez, en “clanes”. En las familias chibchas prevalecía una especie de matriarcado, que regulaba que la sucesión al poder se hiciera por línea materna, aunque fuera un hombre, el “Zipa”, en el Sur, o el “Zaque”, en el Norte, el que ejerciera las funciones de soberano. Sus leyes protegían la propiedad privada y defendían los derechos de los herederos, pues, a excepción de los artículos más íntimos del fallecido, como armamento, alhajas, etc., con los que era enterrado, el resto de sus bienes pasaba en herencia a sus hijos y a la esposa o esposas que tuviera.

Como ya dijimos antes, podemos dividir la comunidad lingüística chibcha en las siguientes tribus: Arhuacos y Taironas, en la Sierra Nevada de Santa Marta; Muiscas, en la Región Central Andina o Altiplano Cundiboyacense (Cundinamarca, Boyacá y Sur de Santander); Tunebos, en la zona de Casanare; Andaquíes, en Caquetá; Pastos y Quillacingas, al Sur del País y Guambianos y Paeces, en el valle del río Cauca.

De entre todos ellos, sobresalen los Taironas y los Muiscas, debido a su organización económica, social, política y religiosa. Veremos brevemente las características de cada uno de ellos.

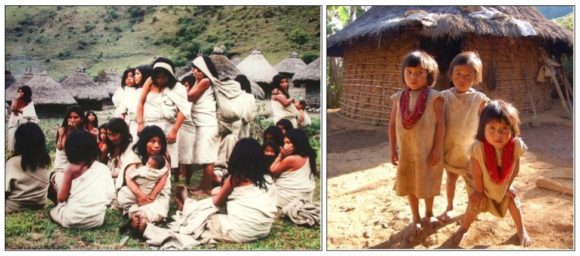

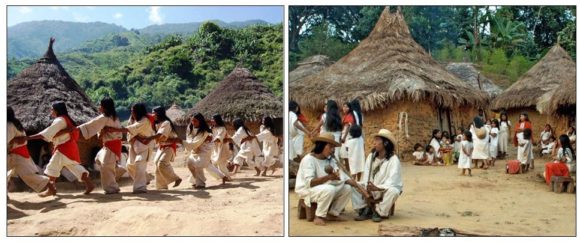

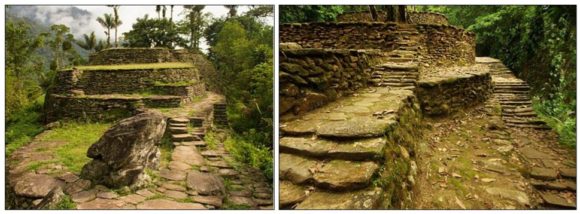

1.- La cultura Tairona: Pertenece a la familia Chibcha y se estableció en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desarrollaron la ingeniería construyendo puentes, plazas, caminos de piedra, como podemos apreciar en la “Ciudad Perdida”.

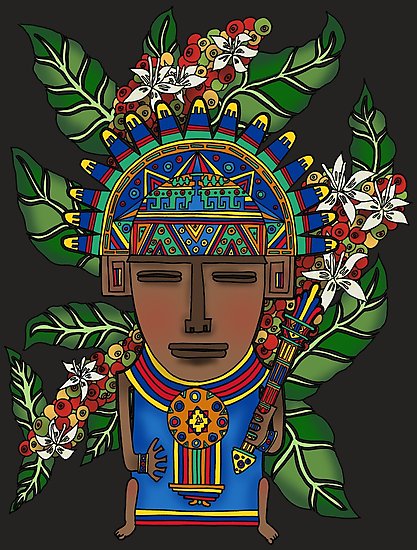

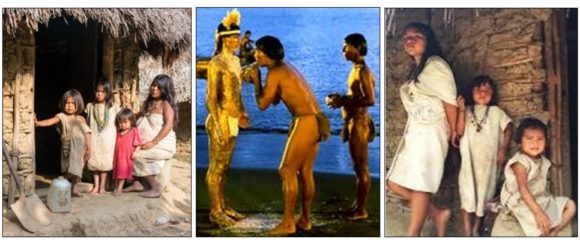

Su avanzada agricultura la practicaron en terrazas. Vivian en poblados, sus casas era de paja y forma circular, practicaron la poligamia, la región fue importante, sus sacerdotes eran llamados “naomas”, adoraban al jaguar, quemaban los cadáveres y la grasa la consumían para obtener las cualidades del fallecido. También trabajaron en las cerámicas y en orfebrería: pectorales, zarcillos y diademas de oro.

2.- La cultura Muisca: Del grupo lingüístico Chibcha, ocuparon el altiplano Cundiboyacense y la parte sur de Santander. Desarrollaron una cultura de nivel formativo superior. Tenían poblados formados por sencillas viviendas con techos de paja y cercas de palos que rodeaban el poblado. Por la fertilidad de sus de sus tierras, desarrollaron una agricultura avanzada y tenían cultivos de terrazas. El maíz era la base de su alimentación y lo complementaban con productos de caza menor.

La leyenda muisca de “El Dorado”: Basada en un hecho real, la “leyenda del indio dorado”, fue divulgada por los conquistadores españoles a partir de 1534, tras escuchar el testimonio de un indígena colombiano, que describía una ceremonia ritual donde el cacique Guatavita cubría su cuerpo desnudo con polvo de oro y se embarcaba en una balsa, para alcanzar el centro de la laguna de Guatavita, donde se bañaba y arrojaba al agua ofrendas de oro y esmeraldas, en honor de la divinidad.

P. Juan José Cepedano Flórez CMM.

© Fotos: Google Imágenes.